實時感知城市的人流、車流與物流,掌握城市交通流現狀,提高道路通行效率;實時監測城市中各類事件的發生,對基礎設施及城市部件的運行狀態監測,提升城市治理水平;從宏觀經濟到產業經濟,從重大項目到營商環境,洞察區域內經濟發展狀況,輔助經濟政策的制定與落實;健全教育、醫療、養老、就業與救助體系,發現各類民生問題并推動資源與政策配套,實現服務型政府的轉變......當前,智慧城市加快建設,越來越多的智慧化應用被普及,為人民群眾生活帶來實實在在的便利。

中共中央、國務院近日印發了《數字中國建設整體布局規劃》,明確數字中國建設按照“2522”的整體框架進行布局,即夯實數字基礎設施和數據資源體系“兩大基礎”,推進數字技術與經濟、政治、文化、社會、生態文明建設“五位一體”深度融合。并指出,構筑自立自強的數字技術創新體系以強化數字中國關鍵能力建設。

1、經濟發展高質量

利用數字化技術及數據的深度融合,實現多維度、多視角的區域經濟指標分析與洞察,輔助有針對性的政策制定,以引導產業升級改造,催生新模式、新業態和新產業,提升區域經濟活力,促進區域經濟的充分發展,為經濟發展注入新動力。

2、社會治理高水準

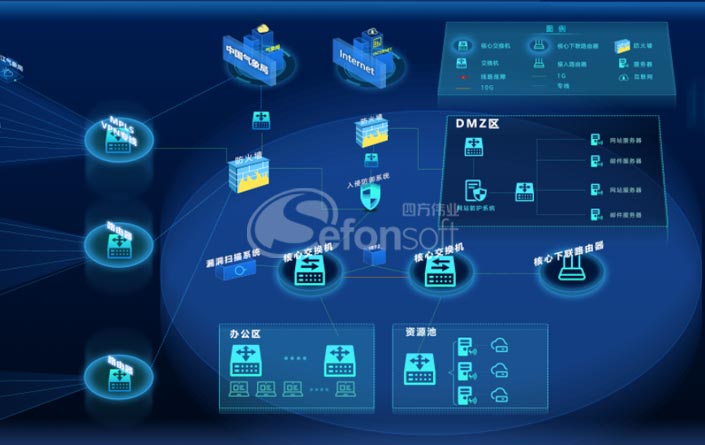

數字技術賦能社會基層治理,通過全面整合散落在城市各個角落的管理信息要素,打通數據通道,形成多元主體“多跨協同”的治理機制,健全精準高效的現代化治理體系,以數據驅動城市管理從“傳統粗放管理”轉向“現代精細治理”。

黨的二十大報告強調,要“推動公共安全治理模式向事前預防轉型”。借助數字技術構建多維監測視角、打造聯防聯動體系、統籌全域保障資源,推動城市公共安全從“應急管理”到“全面管理”的轉變,提高公共安全的防范能力。

以人為本是新型智慧城市建設的立足點和著力點,讓居民安居樂業,才能降低儲蓄和擴大消費。基于數字技術構筑政府與人民的橋梁,讓數據多跑路,百姓就能少跑腿。推動優化為民服務的體驗、延伸為民服務的范圍、提升為民服務的效率,實現服務少限制、信息無阻礙。

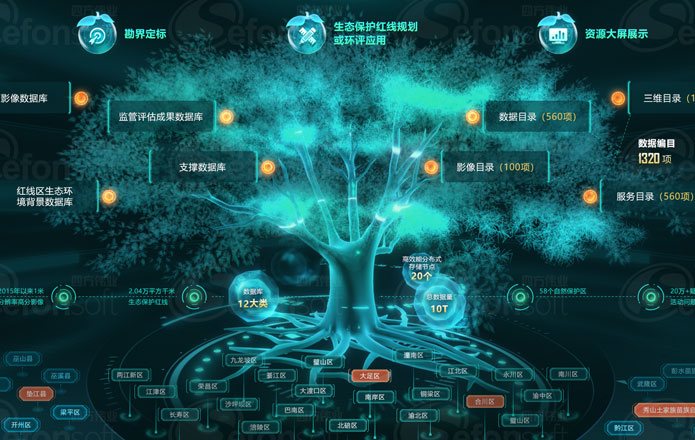

5、生態文明好幫手

通過整合生態環境涉及的環境、設備、人員、數據等資源,有效提升生態環境保護監測監管、溯源整治和風險預警能力,全力支撐生態文明建設。推動實現以政府為核心主體,多元主體共同參與協同共治的數字化現代治理體系。

更多場景應用未完待續......

四方偉業依托多年自主研發的核心技術,已形成了包括數據治理平臺、可視化分析決策平臺、數字孿生可視化平臺、人工智能軟件等7款大數據全技術棧軟件產品,圍繞城市大腦與IOC等場景,形成了100+國內外項目案例,承接了長春市城市數字大腦、德陽市智慧城市、宣城領導駕駛艙、宜興市城市運行管理中心、荊門智慧城市大腦等多個市級和區級優秀樣板點,助力各地政府重塑系統架構,打造多跨應用場景,撬動產業升級與各方面改革取得突破,以數字化塑造變革機制,構建“以數字驅動整體智治”體系,通過數據流的綜合集成與數據治理,推動各地政府業務流、決策流、執行流等流程再造。

版權所有 ?成都四方偉業軟件股份有限公司

蜀ICP備14024109號

版權所有 ?成都四方偉業軟件股份有限公司

蜀ICP備14024109號